ゴルフクラブの特性を語る上で、よく出てくる言葉の1つに慣性モーメントというものがあります。慣性というのは学生の頃に理科の授業で習った止まっている物体は止まり続けようとし、動いている物体は動き続けようとするというアレです。

慣性モーメントはこの「慣性の法則」の回転版のようなもので、1つの軸を中心として、物体を回転させようとしたり、止めようとした時に必要な力の大きさを表します。

つまり、慣性モーメントが大きい物体は止まっている状態から回転させるのには大きな力が必要ですが、逆に回転している状態から止めるのにも大きな力が必要です。

ゴルフクラブの3種類の慣性モーメント

あまり知られていないのですが、ゴルフクラブに関する慣性モーメントは実は3種類あります。

3種類の慣性モーメントとは?

- ヘッド左右慣性モーメント

- ネック軸周り慣性モーメント

- クラブ慣性モーメント

これらはそれぞれ意味も働きも全く異なります。ゴルフ雑誌などでたまに「慣性モーメント」とだけ書かれていることがあるのですが、どの慣性モーメントについてのことなのかをきちんと理解した上で正しい知識を身につけましょう。

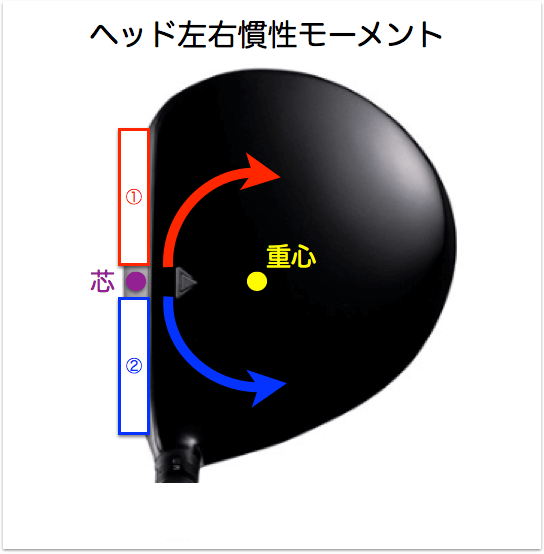

1. ヘッド左右慣性モーメント

一般的にゴルフギアについて「慣性モーメント」といわれた場合はこのヘッド左右慣性モーメントのことを指します。これはその名の通りヘッドの重心を軸としたヘッドの左右方向への回転のしにくさを示します。

ヘッド左右慣性モーメントが大きいと曲がりにくくなる

フェース上にある芯(フェース上に投影した重心)でボールをヒットした時には、クラブヘッドは真っすぐのまま動かないので、打球は曲がらずに飛びます。

しかし芯を外してボールをヒットした場合(オフセンターヒットといいます)、その衝撃によってクラブヘッドは重心を軸としてわずかに回転します。これをヘッドのブレといいます。

芯よりもフェースのトゥ側(上図①部分)でボールをヒットした場合、クラブヘッドは重心を軸として赤い矢印の方向にブレます。このヘッドのブレによって、ボールには余計なサイドスピン(フック回転 ※1)がかかり、フックが発生しやすくなります。

逆に芯よりもフェースのヒール側(上図②部分)でボールをヒットした場合、クラブヘッドは重心を軸として青い矢印の方向にブレます。このヘッドのブレによって、ボールには余計なサイドスピン(スライス回転 ※2)がかかり、スライスが発生しやすくなります。

つまり、ヘッド左右慣性モーメントはヘッドのブレにくさを表している数字であり、それはサイドスピン量に大きく影響します。ヘッド左右慣性モーメントが大きいクラブほどサイドスピン量を抑えることができ、スライスやフックがしにくくなります(これを直進性の高い球といいます)

ヘッド左右慣性モーメントが大きい → スライス・フックしにくい

ヘッド左右慣性モーメントが小さい → スライス・フックしやすい

ヘッド左右慣性モーメントはボールの曲がり幅や平均飛距離に影響するので、ゴルフクラブの難易度自体に大きく関わります。この為、ヘッド左右慣性モーメントの上限は5900g•㎠とルールで定められています(ヘッド体積の上限が460ccと定められているのもこの為です)。

2017年〜2020年に国内で発売されたほぼ全てのドライバーのヘッド左右慣性モーメントの平均値は4560g•㎠です。4900g•㎠以上あると大きく(上位20%)、4150g•㎠以下なら小さい(下位20%)といえます。

上級者でボールを狙って曲げようとするプレーヤーを除けば、基本的にこの値は大きければ大きいほど良い数値であるといえます。その為、近年は各メーカーが巨大慣性モーメントのドライバーを開発する傾向にあり、この平均値も年々上昇しています。最近は5000g•㎠超えのドライバーも珍しくありません。

※1、※2 サイドスピンのメカニズムについてはこちらの記事をご覧ください

ヘッド左右慣性モーメントが大きいと平均飛距離が伸びる

前述の通り、ヘッド左右慣性モーメントが高いほどヘッドがブレにくくなるのですが、これはクラブのスイートエリアが広くなっているからです。つまり多少芯を外しても芯を食っているかのように飛んでくれます。

www.zunoutekigolf.com

アマチュアゴルファーの大半は高い確率で芯を外して打っているので、飛距離にバラツキがあります。しかしヘッド左右完成モーメントが高いクラブなら、ミスヒットした場合でもそうでない場合と同等に飛んでくれます。

当たるとすごいけど、コスったりフケたりすることも多いというプレーヤーはヘッド左右慣性モーメントの高いドライバーを使うことで平均飛距離が伸びる(飛距離が安定する)ことが期待できます。

ヘッド左右慣性モーメントは重心深度に関係する

ヘッド左右慣性モーメントは重心深度と密接な関係があります。他の条件が同じなら重心深度が深いほどヘッド左右慣性モーメントは大きくなり、重心深度が浅いほど小さくなります。

重心深度が深い → ヘッド左右慣性モーメントは大きい

重心深度が浅い → ヘッド左右慣性モーメントは小さい

たまにヘッド左右慣性モーメントはヘッド容積に関係するとしている記事を見かけますが、それはヘッド容積が大きくなると重心深度が深くなる傾向にあるからです。

ヘッド左右慣性モーメントが大きいクラブはやさしい

パーシモン(柿の木で作ったドライバー)の時代にはヘッド体積が200cc未満だったのでヘッド左右慣性モーメントも2000g㎠ぐらいでしたが、最近の440〜460ccの大型ヘッド時代では4000g㎠台が主流となっています。つまり昔と比べるとボールはかなり曲がりにくくなっているのです。

例えば、現在の大型ヘッドで10m曲がるミスと全く同じことをパーシモンでしてしまうと計算上は30m以上曲がることになるそうです。

つまりヘッド左右慣性モーメントが大きければ大きいほどミスが結果に出にくいので、ゴルフがカンタンになります。こういうゴルフクラブを「やさしい」クラブといいます。

どうしてもドライバーが右や左に曲がってしまう人は左右慣性モーメント値の大きいドライバーを使うことをオススメします。下記の記事ではヘッド左右慣性モーメントの大きいドライバーをランキング形式でご紹介していますので、興味のある方は見てください。

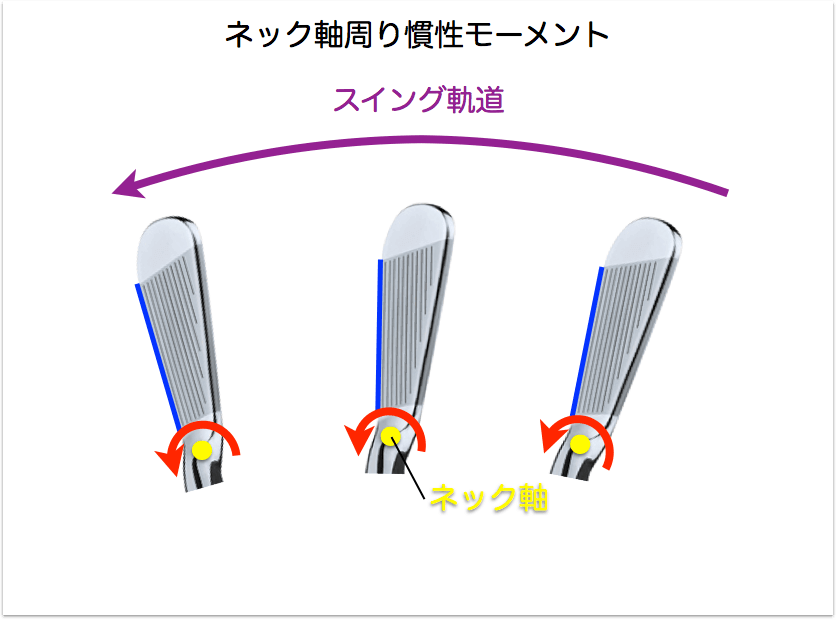

2. ネック軸周り慣性モーメント

ネック軸周り慣性モーメントもその名の通りクラブヘッドのネックを軸としたフェースの回転のしにくさのことです。

ネック軸周り慣性モーメントはフェースの開閉スピードに影響を及ぼす

クラブヘッドはバックスイングの始動と同時にフェースを開きながらトップを迎え、ダウンスイングでフェースを閉じながらインパクトを迎えます。この動きの中で、ネック軸周り慣性モーメントの値が大きいほどフェースの開閉スピードが遅く緩やかになり、この値が小さいほど速くなります。

ネック軸周り慣性モーメントが大きい → フェースの開閉スピードが遅い

ネック軸周り慣性モーメントが小さい → フェースの開閉スピードが速い

ネック軸周り慣性モーメントと難易度の関係

ネック軸周り慣性モーメントの値が大きいクラブはアベレージゴルファー向けクラブです。なぜならフェースが急激に開閉することがないのでしっかり振ってもフックが出る可能性は低いからです。クラブをしっかり振ることができる人にとっては、思い切りスイングすることができ、スクエアでインパクトを迎えられる可能性も高まります。

ではネック軸周り慣性モーメントが大きければ初心者にも向いているのか、と言うとそれも違います。フェースを閉じる動きが身についていない初心者にとっては、フェースが開いたままインパクトを迎える原因にもなり得るからです。そうするとスライスが酷くなることもあります。したがってネック軸周り慣性モーメントはクラブをしっかり振りきることを覚えたアベレージゴルファー向けだといえるのです。

一方、ネック軸周り慣性モーメントの小さいクラブは上級者向けのクラブです。低い球を打つ為にフェースを閉じたり、フェードを打つ為にフェースを開いたりと、フェースを意図的に開閉することで様々な球筋を打ち分ける上級者にとっては、ネック軸周り慣性モーメントが小さければ、それをスピーディーに行えるようになる利点があります。

しかし、フェースの開閉スピードが速いクラブというのは、初心者などフェースコントロールがうまく行えない人にとってはシビアで難しいクラブとなります。スライスしないようにしっかりフェースターンしたつもりが、急激にフェースが閉じてしまうことで強烈なフック(チーピン)が出てしまうことがあるからです。そうすると今度は、フックが怖くなってフェースターンを遠慮してしまいスライスが出るからです。フェースターンのやり過ぎとやらな過ぎの境界線がシビアであり、フックもスライスも出てしまう可能性が高くなるのです。

ネック軸周り慣性モーメントは重心距離に関係する

実はネック軸周り慣性モーメントは重心距離と密接な関係があります。基本的には重心距離が長いほどネック軸周り慣性モーメントは大きくなり、重心距離が短いほど小さくなります。

重心距離が長い → ネック軸周り慣性モーメントが大きい

重心距離が短い → ネック軸周り慣性モーメントが小さい

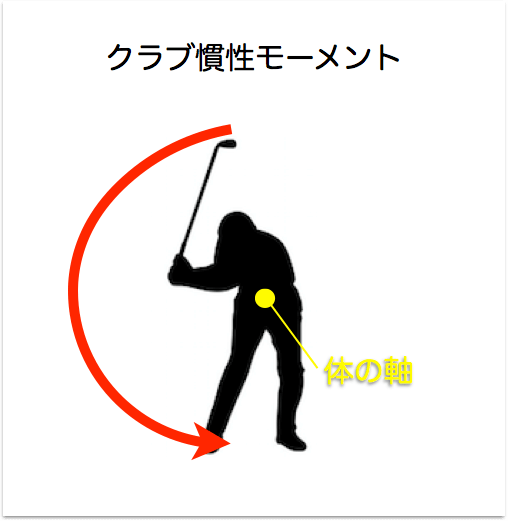

3. クラブ慣性モーメント

クラブ慣性モーメントはプレイヤーの体を軸とした、クラブ全体の回転のしにくさ(振りにくさ)のことです。

クラブ慣性モーメントはクラブの総重量と長さに関係する

クラブ慣性モーメントはクラブの総重量と長さに関係しています。ゴルフクラブが重ければ重いほど、長ければ長いほど、クラブ慣性モーメントが大きくなって振りにくくなります。

振りにくいというとデメリットばかりのように聞こえますが、クラブを力で操作しずらくなるので体の回転で打つ癖がつき、結果的に良いスイングが身につきやすくなります。

また、長くて重いクラブは遠心力が高まり運動エネルギーも増加する為、ボールを遠くまで飛ばすこともできます。十分なヘッドスピードで振ることができる範囲で、クラブを長く重くすることは大きなメリットをもたらせてくれるのです。

以上、ヘッド左右?ネック軸?ゴルフクラブ3種類の慣性モーメントとは?でした!

関連記事